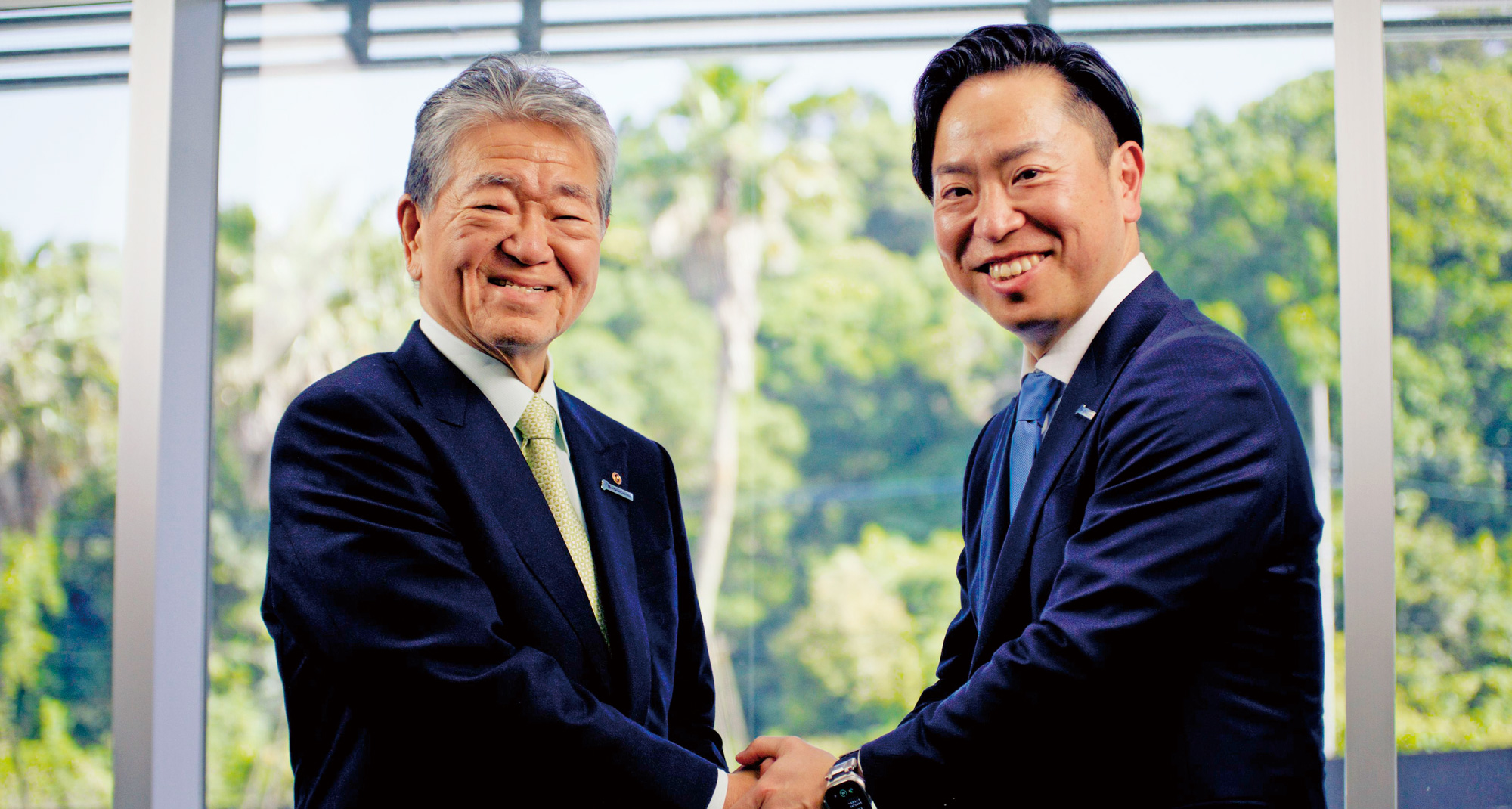

代表取締役会長

米良 充典 Mitsunori Mera

米良 充典 Mitsunori Mera

1945年生まれ。1970年米良電機産業株式会社に入社、1998年に代表取締役社長に就任。2010年、宮崎商工会議所会頭・宮崎県商工会議所連合会会頭に就任。2012年、株式会社共立電機製作所・株式会社共立電照・株式会社沖縄共立の代表取締役会長に就任。2017年みやざき観光コンベンション協会会長就任。2019年宮崎大学名誉博士称号を受ける。2023年から米良グループ代表取締役会長。

代表取締役社長

米良 充朝 Mitsutomo Mera

米良 充朝 Mitsutomo Mera

1976年生まれ。青山学院大学卒業後、会計事務所に6年間勤務し、2006年米良電機産業株式会社に入社。2016年、橘ホールディングス代表取締役社長就任。2020年、株式会社共立電機製作所・株式会社共立電照・株式会社沖縄共立の社長に就任、日本商工会議所青年部会長も務めた。2023年から同社代表取締役社長。

創業55年の歴史と責任を引き継いで

Q どんな1年となりましたか?何か会社に変化はありますか?

- 社長:

- 昨年4月に就任して1年。その職責の重みを実感する毎日です。創業者である祖父・充次、そして先代である父の気持ちや苦労が少しずつ分かってきたように思います。

- 会長:

- 共立電機製作所は創業55年。新社長には、その歴史をつないでいく責任があります。「人材確保・人材育成」「資金繰り」「技術の開発・向上」、さらには工場がある宮崎市高岡エリアの環境課題にも取り組んでもらいたいと思っています。

- 社長:

- この1年、しっかりと仕事に取り組めたのは、祖父から父、そして自分へと繋がれた歴史と実績があったからこそ。取引先の方々や関係者の皆様から激励の言葉をいただきながら、会社の発展的継続を実現するためには事業の拡大または深化のいずれかの方向に進んでいかねばならないと深く考えることができた1年でした。

- 会長:

- 充実した1年だったようで良かった。これから結果を出していくことが社長としての務めです。そのために何より大切なのは「人づくり」。人材育成によって社員の人間力や技術が向上し、製品力に繋がっていく。それが、発展的に持続できる共立グループ確立の基盤となると期待しています。

- 社長:

- 私も今後の展望を考える中で、カギとなるのは「人」だと思っています。どんな人に働いてもらうか。いかに地に足を付けて弊社で技術を身に付けてもらうか。AIなどを活用した新技術が続々に開発される変化の大きい時代ですが、新技術を作るのも使うのも「人」。モノづくりの中心は、これからも変わらず「人」だと思います。人を育て技術を磨くことを何よりも大事にしていきたいです。

3つの100を目標に時代を乗り越える

Q 社長が考える今後の展望は?

- 会長:

- あと30年、40年、50年と幾重にも年輪を重ねていける企業になっていくためには、製造だけでなく販売も行い販路を拡大していくというような、裾野の広がる企業体になることを考えていかねばならない。さらに「共立グループの魅力は何か」、その柱となるものを作っていくことが重要。創業者である父は「好奇心を持たない経営者はダメだ」とよく口にしていたものです。何にでも興味を持ち、チャレンジしてみる。そうするうちに「おもしろい会社だなあ」と注目される。そのように、話題を提供できる会社になることも弊社の役割ではないかと思います。

- 社長:

- 私は常々、社員に対して「100億円の売り上げを続け、100万人に愛される企業として、100年企業となることを目指そう」と、「3つの100」を呼びかけています。年間売上100億円という目標には、当初の予想よりも早く手が届く感触が出てきました。この具体的な目標を社員と共有し、未来に向けた良い通過点としたい。数字にしっかりと意味を持たせ、日本の製造業界のリーダー的存在となることを目指していきます。宮崎県民100万人に必要とされる企業として、創業100周年に向け歴史をつないでいく覚悟です。

- 会長:

- 我々はこの宮崎の地で創業し、宮崎を拠点に商売をさせてもらっています。ですから、地元の皆さんに恩返しを、という気持ちを忘れてはいけません。これまで米良グループ各社において、奉仕活動や自治体・地域への寄付寄贈のほか、宮崎大学に人材育成と大学・地域間交流の拠点施設となる「地域デザイン棟」寄贈なども行ってきました。社会貢献・地域貢献は弊社の使命のひとつです。これからは人口減という課題を抱える地域において、例えば子どもたちと地域のかかわりといった分野も支援していきたいと考えています。

- 社長:

- 社会貢献という意味では、主力商品である配電盤とLED照明に加えて注力しているのが蓄電池の製造です。電気はライフラインですから、非常時において人々の生活を支えることができる製品。そして、自然エネルギーの活用や持続可能性向上といった時代のニーズとも親和性が高い。こうした製品を提供する企業として、脱炭素化社会の構築や災害に強い地域づくりを後押しできると思っています。

「働いて良かった」と思われる会社に

Q 共立グループには300名以上の社員さんがいます。社員さんたちへの想いは?

- 社長:

- 最近「豊かさとは何か」ということについて考えています。社員に「この会社で働いて良かった」と思われる会社は、豊かな会社だと思う。ですから、働きやすさと働き甲斐の両立を追求したいと思います。会社というものは、社員全員の協力なしには成り立ちません。社員にもそのご家族にも「良かった」と思われるよう、豊かさにつながる仕事を提供できる会社でありたいです。

- 会長:

- 長年、多くの社員とともに会社を育ててきました。社員には、幸せを感じてほしい。それに尽きます。

- 社長:

- そうですね。未来永劫続く会社となるためには、やはり「人」が大事。社員が知恵を出し合って、どれだけいい製品を作り提供できるかにかかっています。働く喜びを感じられる会社でありたいです。

- 会長:

- 人口減少が進む中で、人材確保は企業にとって大きな課題です。社員にとって生活の質の豊かさにもつながる「時間の確保」も必要でしょう。例えばヨーロッパには育児休暇を3年ほど取得できる国があると聞きます。男女ともに育児や家庭の時間を十分にとれると、生活の質は向上するもの。我が国は、女性の活躍推進分野において国際社会でかなり遅れていますから、働きやすさのための具体的な取り組みを世界標準に近づけていく努力をしていかなければならないと考えます。

求めたい「エネルギー、好奇心、行動力」

Q 若者へ求めるものは?

- 社長:

- 会社経営や組織づくりにおいて「多様性(ダイバーシティ)」という言葉もよく聞くようになりました。私たちは一人ひとり異なりますが、何が異なるのかを気づくことが第一歩。そのためには、自分の言葉で自分を語ることが大事だと思っています。ですから、工場や事務所では自分から声を掛け、相手の話に耳を傾けます。こうした日々のコミュニケーションの積み重ねが、会社の理念や目標を共有するためにも、働きやすさ・働き甲斐の両立を目指すうえでも土台になってくると実感しているところです。

- 会長:

- すれ違ったときのわずかな時間でも、必ずひとこと声を掛ける。コミュニケーションとは、決して改まった場が必要とは限りません。それから相手の目を見て話すことも大事。心を伝える対話というものは、社員や取引先、関係者の皆さんとの信頼関係を作る第一歩です。

- 社長:

- 30年後の目標としては、売上200億円、社員500人を掲げます。従来の製品づくりに磨きをかけるとともに、宮崎県の基幹産業である一次産業を後押しする事業も展開していく考えです。世界を視野に、共立グループのブランドを確固たるものにするために何よりも「人」に投資していきたい。これから社員とともに、それぞれの経験や意欲を生かしながら強い組織づくりを進めていきたいと思っています。

- 会長:

- 大学生や若者はもちろん、すべての人にとって「エネルギー、好奇心、行動力」の3つが大事だと思います。いま、日本全体が求めていることじゃないでしょうか。この3つを会社としても持ち続けたいし、社員にも求めたい。「人」のこうした姿勢によって、不測の事態があっても揺るがない、強い組織ができると信じています。